弁護士コラム

第116回

『5月7日テレビ朝日スーパーJチャンネル、

GW明けに退職代行が依頼殺到に出演しました』について

公開日:2025年5月9日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

『5月7日テレビ朝日スーパーJチャンネル、GW明けに退職代行が依頼殺到』に出演しました。

第116回は当日の様子をコラムにしました。

目次

1.取材の流れから取材のインタビュー内容について

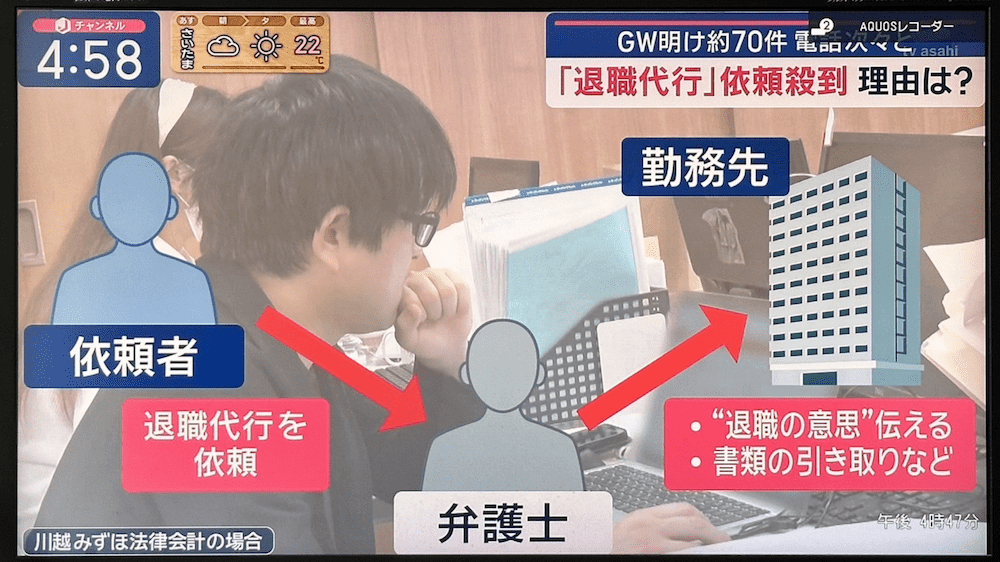

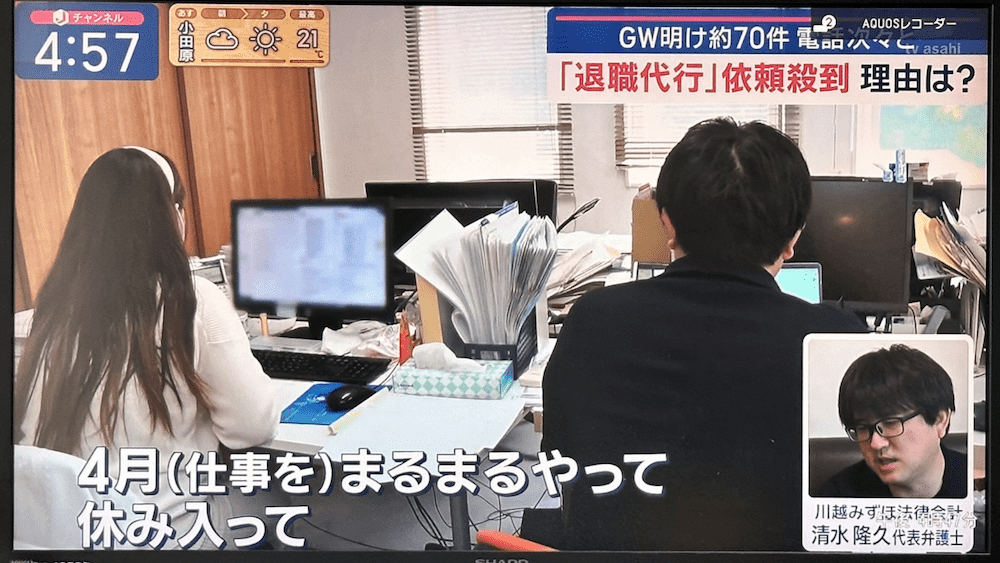

令和7年5月7日に、テレビ朝日スーパーJチャンネルに出演し、GW明けに退職代行が増える理由(殺到する理由)について解説しました。

TV asahi スーパーJチャンネルの担当の方から5月6日の10時ごろに電話をもらいまして、5月7日の10時から取材が可能か連絡をもらいました。

取材の日は、朝から昼過ぎまで時間が取られるため、ここ数年はお断りさせて頂きましたが、昨今の『退職代行会社』に対抗して出演しました。

当日は、10時から取材に入りました。5月7日の取材は、10時から14時までかかりました。

5月7日取材の様子の動画になります。

退職代行の依頼殺到時期については、長期の休み明け、例えば、GW明け、お盆明け、年末年始明けなどになります。また、最近の依頼については、退職代行の依頼時期が早くなっています。コロナ前までは、GW中の依頼が多かったのですが、今年は、特に4月中からの予約依頼が多かったです。

4月の頭で、4月の新入社員の方が5月まで頑張りますが、5月ゴーデンウィーク明けに辞めたいので、退職代行を依頼するケースが多かったということになります。実際には、依頼の予約で、続ける場合には、キャンセルすることもありえます。

次に、GW明けの退職代行の依頼数は、例年と変わりませんと変わらないことを私は話をしました。実は、私が退職代行した時から依頼者数は変わりません。

前日、某退職代行会社が退職代行の市場の7割を占めていると言ってましたが、例年変わらない受任件数ですので、その7割と言う数字も根拠はないと考えています。むしろ、3割であれば、納得いきますが、7割は、誇張をしているのではないかと思います。

ゴールデンウィーク中の退職代行の依頼は、4月に入社された新入社員、または、中途採用の方からの依頼が多いですが、ゴールデンウィーク中に地元に帰って自分の働きた方が他の方と違うというのを認識したり、長期休みで、自分の働き方を考える時間があることで退職を決意する場合もあるようです。

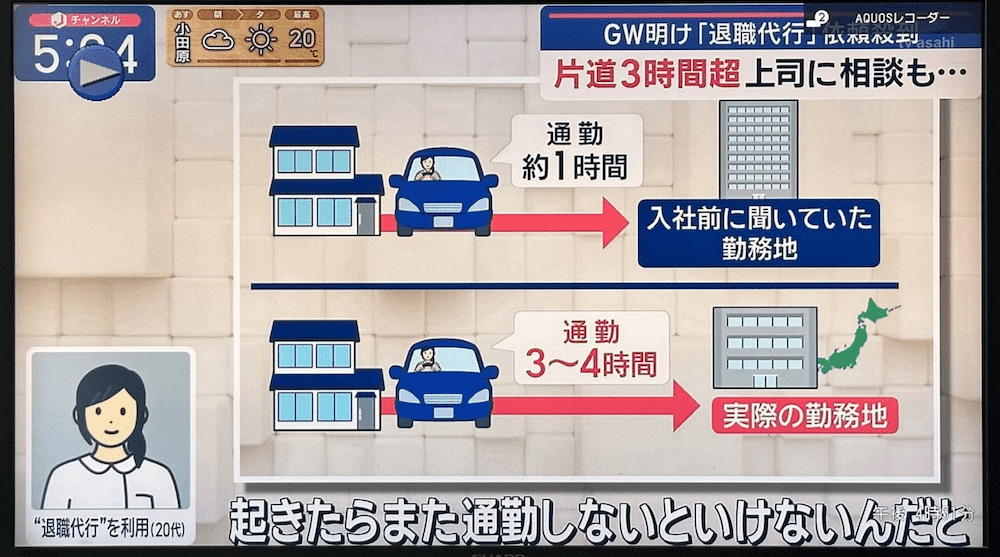

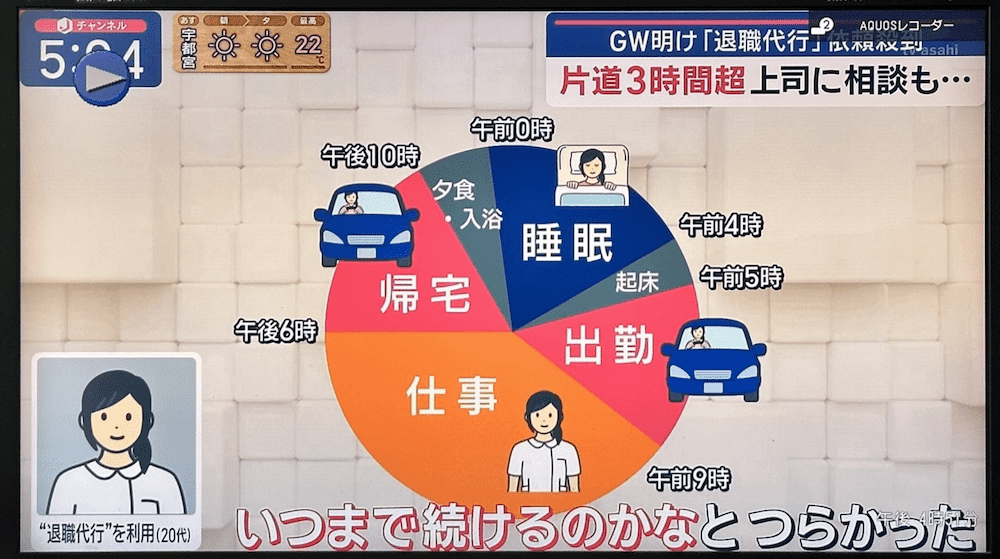

取材時には、会社側に対するメッセージなどを聞かれたので、例えば、最初に説明されていた労働条件と違う条件や労働条件通知書、労働契約書を結ばれないケースでは、会社に対して、不信感を抱くので、退職し易くなる傾向があることをメッセージとして伝えました。

2.まとめ

最後にご相談者に対して、メッセージを伝えて取材が終わりました。

退職者の中には、①やめるには、2ヶ月前、3ヶ月前に言わないとやめることができないと言われたり、②所定の退職届で書かないと退職できないと会社から説明を受けたり、③上司→部長→取締役などと順番に面接しないと退職できませんなどと、説明を受けて精神的に限界になってしまう場合があるケースを紹介し、全て、①②③のケースでも、弁護士に依頼することで、『すぐに辞められます』と説明し、『体を壊してまで働く必要はありません。いつでも私までご相談ください』と締めくくりました。

依頼者の中にお願いして今回はインタビューにご協力頂きました。ありがとうございます。

『最近では無理に働いて精神的に病んでしまう人もいるので、いつでもご相談いただければ』

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。

今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。