弁護士コラム

第156回

『労働組合と弁護士による退職代行サービスの違いを簡単に解説』について

公開日:2025年9月4日

退職

弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。

退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。

その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。

コラム第156回は『労働組合と弁護士による退職代行サービスの違いを簡単に解説』についてコラムにします。

労働組合の退職代行サービスで退職できない場合には弁護士法人川越みずほ法律会計の退職代行からお問い合わせください。

目次

1.労働組合の退職代行と弁護士の退職代行の違い

いまさらながら、労働組合、民間、弁護士による退職代行を解説します。

最後に某民間退職代行会社の何が問題であったかについても合わせて解説します。

退職代行サービスとは、退職の意思を依頼者に代わって伝えるサービスです。しかしながら、最近の依頼者の要望は様々で『ただ退職できれば良い』という訳だけではなく、①家に訪問しないでほしい、電話はしないでほしい、②損害賠償されたくない、③退職日の交渉をしてほしい、④有給取得の交渉もしてほしい、⑤給料請求もしてほしい、など『単なる退職の意思を伝える以上』のサービスを強く求めています。

民間の退職代行サービスは、退職にあたっての交渉はできません。その一方で、労働組合が行う退職代行サービスと弁護士が行う退職代行サービスについては、両者とも『交渉』ができるため、そこには違いがありません。

しかしながら、労働組合が行う退職代行サービスにはなく、弁護士の退職代行サービスにあるものは、退職代行サービスを行うにあたって、⑴内容証明郵便を使って退職代行を行うこと、⑵裁判手続きができるという2点になります。

内容証明郵便の有用性については、コラム第64回『弁護士による退職代行と内容証明郵便』についてで解説しています。

簡単にまとめますと、労働組合が行う退職代行サービスは、電話で退職の意思を伝えることが多く、書面を送る方法としても、FAXを使うのがほとんどになります。

仮に、電話やFAXだけでは、退職の意思を伝えたとする証拠(エビデンス)として弱いです。その点、内容証明郵便を使えば相手方の会社に退職の意思が到達したことがはっきりします。

正社員、アルバイト、パート、派遣社員のような雇用の定めのない雇用契約では、退職の意思が到達してから14日後に退職となります。

最近では、労働組合が行っている退職代行サービスで失敗するケースがあり、改めて私の方に依頼を貰うケースがあります。

最近では、労働組合が行う退職代行サービスと弁護士の行う退職代行サービスの価格面での差はほとんどなくなっています。

退職できないケースが増えていることからすれば最初から弁護士に退職代行を依頼すべきだと考えています。

次に、最近では、労働組合の退職代行サービスを拒否するケースが増えています。労働組合の行う退職代行サービスは、『無視』すればそれで済むことがあると経営者はわかっています。会社側が無視をしても、労働組合が退職のために、団体交渉をしてくることはないことを知っています。

最近の労働組合は、退職代行サービスを行うために作られており、本来的な労働組合とは明らかに異なります。そもそも団体交渉の申し込みをしたり、不当労働行為の救済申し立てをする労働組合はありません。

労働組合は、労働者の経済的な地位の向上を目指して退職代行サービスを行うのではなく、『利益追求』をした労働組合にすぎません。例えば、労働組合費にしては、退職代行サービスの費用は高すぎます。労働組合費の平均値はもっと低いところにあります。さらに、交渉事項が発生してもその労働組合が会社側と交渉ことはありません。

繰り返しますが、労働組合が行っている退職代行サービスに依頼しても労働組合の1番の武器である『団体交渉』を使うことはありません。会社が退職を無視した場合には、労働組合は動いてくれません。

その点、弁護士であればあれば退職代行サービスを無視した会社があれば訴訟手続きをすることができます。

実際、私の方でも退職を無視した会社に対して訴訟提起をしています。これからは訴訟提起する機会も増えてくるのではないかと思います。退職手続きでお困りでしたら私までご相談ください。

話を戻しますが、労働組合と弁護士の大きな違いは、⑵裁判手続きをすることができるということになります。

2.まとめ

最近の民間会社の行う退職代行サービスの問題点は、民間の退職代行会社の従業員が併設された労働組合にも所属して、『交渉』事項が発生した場合に、労働組合として退職代行サービスを行う場合があり、その労働組合に対して、交渉を斡旋していたことが弁護士法第72条の非弁提携にあたる旨を指摘されていました。

すなわち、お金を受け取って、法律的な問題の処理を労働組合へ斡旋することは、非弁行為となる訳です。

では、どのような枠組であれば、労働組合への斡旋が弁護士法第72条違反にならなかったかの解決方法が私にはわかりますが、今回はこのあたりにします。

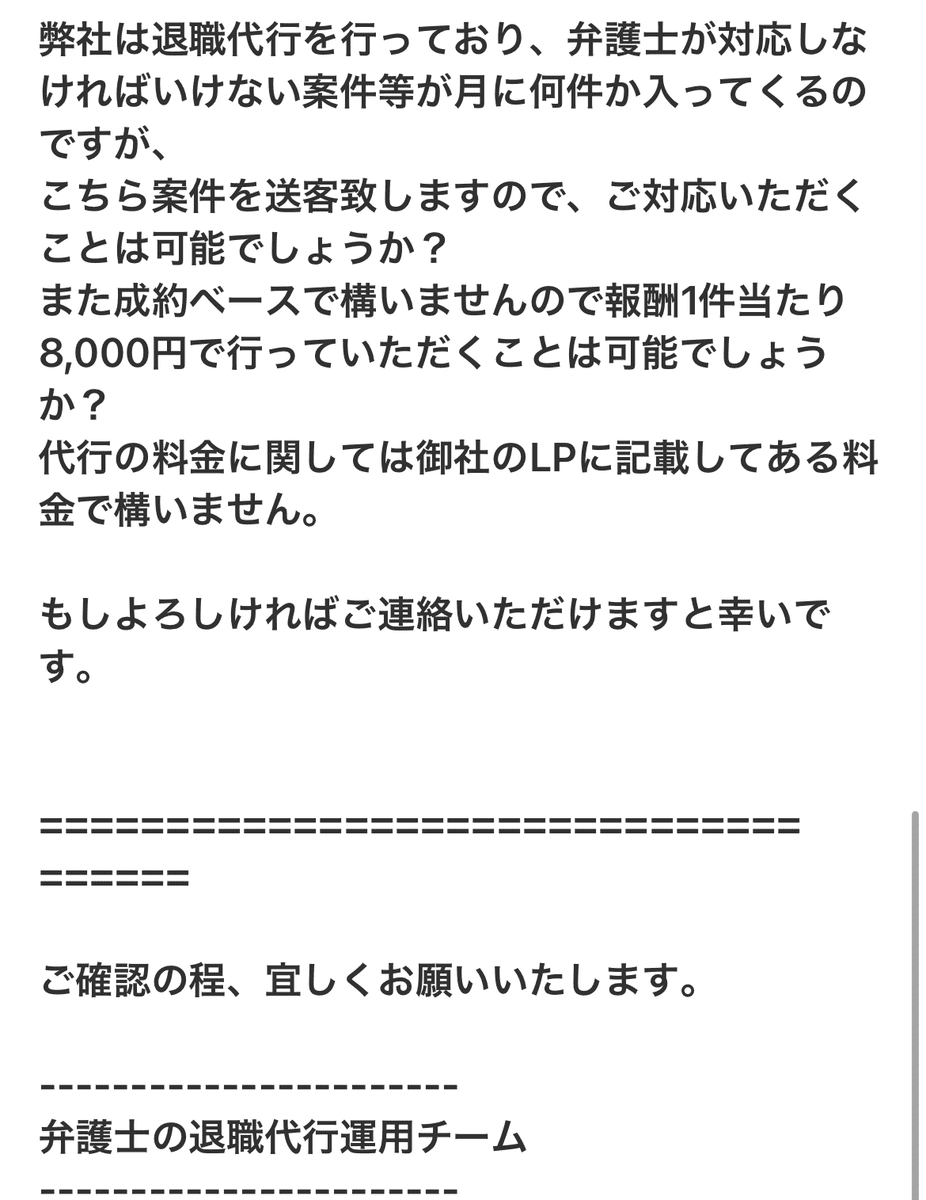

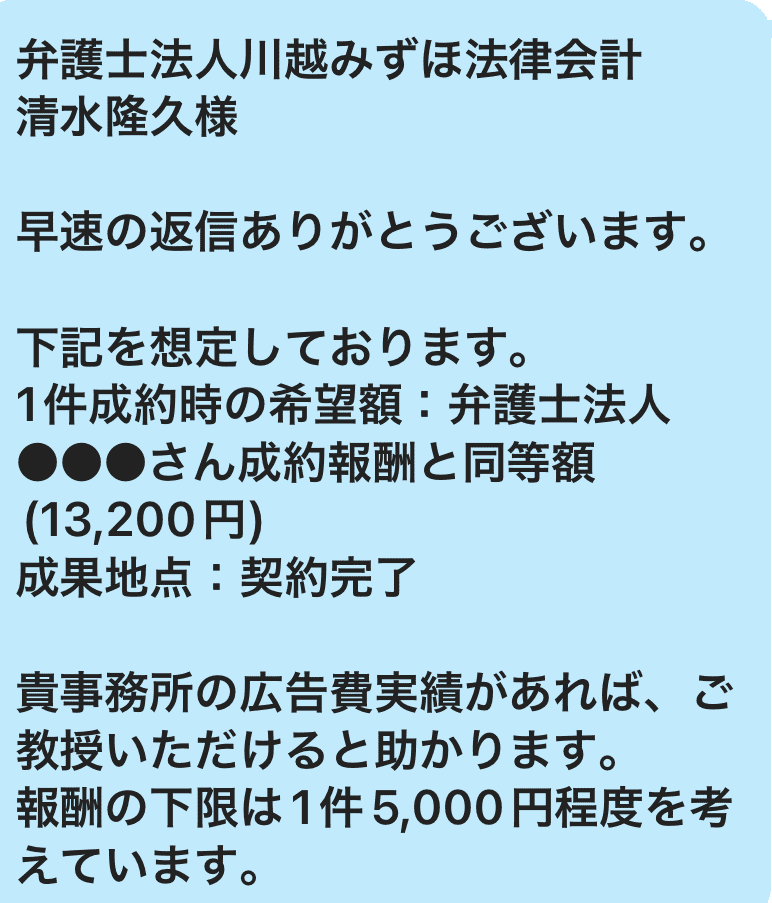

労働組合が退職代行サービスにあたって、交渉事項を1件いくらで流すので私にやってほしいという話が来たりします。今回のコラムの通り退職代行サービスのための労働組合のテーマにマッチしたので、参考までに掲載します。

労働組合から退職代行の斡旋を受ける弁護士事務所は『ダサいし、違法』だからそれはやめた方がいいと思います。

・参考コラム

第79回『労働組合が行う退職代行が違法である理由』について

第136回『最近の退職代行サービスについての考察(弁護士法第72条違反、労働組合法)』について

・参考条文

労働組合法

(目的)

第1条

この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。

(不当労働行為)

一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

弁護士法第72条

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介

いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。

今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。

この記事の執筆者

弁護士清水 隆久

弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士

埼玉県川越市出身

城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。